张明池:春风西度玉门关

清晨的敦煌城尚未褪去凉意,便驱车驶向西北。戈壁滩在朝阳下泛着灰黄的光晕,车轮摩擦沥青路面的声音单调而悠长,仿佛熨烫着时光的褶皱。远处,祁连山的雪线若隐若现;近处,成堆的骆驼刺不规则地遍布在道旁。

初夏季节,追着春风的尾巴西来,要在春风不度的玉门关擒住待逝的春天。

行至半途,忽见手机信息茫然走失,信号消失于无垠的沙漠和无际的戈壁。这意料之内的“失联”却意外地激活了大脑对李白“长风几万里,吹度玉门关”诗句的记忆和感悟。或许,这正是这道古代关隘应有的迎宾方式——褪去现代文明的包裹,回归原始的时空对话。

车辆停在一处简陋的建筑前,抬头可见一尊方形锥体的土台,司机说那是“小方盘城”,一座黄土夯筑的四方城垣,大小仅24米见方,残高不足十米,与想象中的“天下雄关”相去甚远,让人惊异于它的渺小。待走得近来,可见夯土中掺杂的芦苇与砂石层叠分明,每一道裂痕都浸染着两千年的风霜;台壁上斑驳的箭孔,让人联想到大汉戍卒拉满弓弦的身手。

这玉门关不同于那邻近的阳关——阳关是一处国家AAAA旅游景区,有博物馆,有观景台,有骑马、骑骆驼、乘驴车及射箭等娱乐项目;玉门关仅是一处“遗址”,既无吃住行,也无游购娱,唯见一缕隐隐约约的夯土墙基,几堆残破消蚀的土堆方台。

听置于道侧的“电子导游”讲解,这里曾是汉代玉门都尉的治所,扼守丝绸之路北道咽喉,霍去病的铁骑曾在此誓师远征大宛,李广利的残兵曾在此悲怆叩关,丝绸、玉石、佛教典籍与葡萄美酒曾在此流转了千年。立于台下远望,遥见一条隐约的车辙印迹蜿蜒西去——那便是张骞凿空西域的起点、班超“生入玉门关”的归途、玄奘西行求法的古道了。

这玉门关又类同于那邻近的阳关——同是艳阳如火,初夏季节已灼得人皮肉生疼;同是晴空如洗,朵朵白云不亚于青藏高原上的白云朵朵;同是黄沙遍野,枯草满目,远近看不见一只飞鸟,找不到一只走兽。进门都要购门票,玉门关全票40元,阳关半票25元;参观都要乘观光车,阳关车资10元,玉门关车票50元——只不过阳关的观光车是各地景区里那样真正的观光车,玉门关的“观光车”却是各地城际、省际交通的“大巴”。

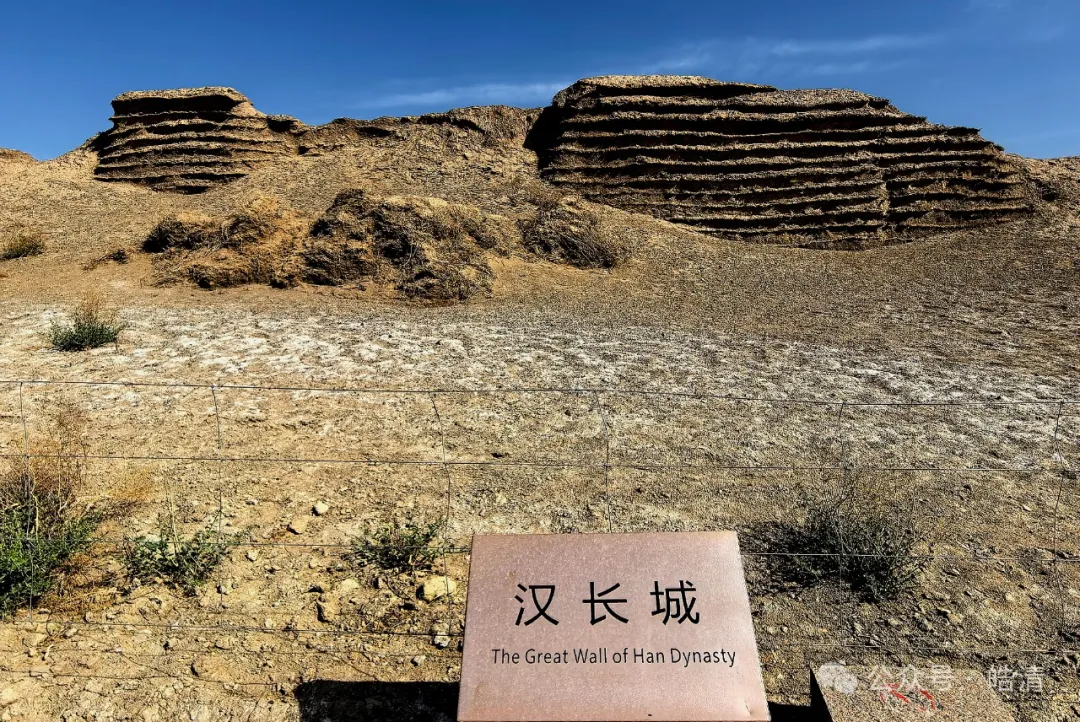

乘观光车向西,时断时续的汉长城遗址如巨龙匍匐在大漠之上。不同于山东齐长城的翻山越岭,这里的汉长城游走在广阔平坦的河西走廊中,虽时有时无,但前望不到头,后看不见尾;不同于八达岭明长城的青砖巨石,这里的汉长城以红柳枝为筋骨,砂土与芦苇分层夯筑,每遇沙暴便会“自愈”般生长。那粗粝的墙体上,恍惚间映透出王昌龄“黄沙百战穿金甲”的壮烈与戴叔伦“愿得此身长报国”的决绝。

车行十里许,有一土台突兀地立于荒漠之上,那便是当谷燧了,一座看上去煞是破败的遗迹,据说当年英籍匈牙利的探险家斯坦因曾从这里挖走了不少珍贵的汉简,现在流落在海外,看样子短期内回不到它们的老家了。

观光车调头向东,驶过十公里有余,又见一座规模宏大的河仓城遗址赫然而立,那气势很是震撼。两千年前,这里是玉门都尉府的一座军需仓库,临疏勒河而建,现存十二米高的残墙在茫茫戈壁上投下巨大的身影,彰显着它昔日的规制;考古学家曾在此发现西汉的麻纸残片,比东汉的蔡伦造纸还要早上百余年,展示着它历史的久远。注目那高大的残垣断壁,脑海里油然闪现出它当年繁华的景象——三万石粟米在此囤积,驼队络绎不绝,戍卒用毛笔在木简上记录:“玉门都尉府,粟米五百石,盐十车……”

漫步遗址,耳边似有文人骚客的吟咏在沙丘间回荡——李白的“明月出天山”勾勒出关塞的苍茫,岑参的“玉门关城迥且孤”道尽戍边孤寂,左宗棠部将杨昌浚的“引得春风度玉关”则赋予其新生,而敦煌遗书中的《玉门关颂》,仅以“一关分夷夏,万里通有无”的寥寥10字,便道尽了这座边关作为文明枢纽的史诗意义。

漫步遗址,耳边似有文人骚客的吟咏在沙丘间回荡——李白的“明月出天山”勾勒出关塞的苍茫,岑参的“玉门关城迥且孤”道尽戍边孤寂,左宗棠部将杨昌浚的“引得春风度玉关”则赋予其新生,而敦煌遗书中的《玉门关颂》,仅以“一关分夷夏,万里通有无”的寥寥10字,便道尽了这座边关作为文明枢纽的史诗意义。

当年,这里地处蛮荒,人迹罕至,远离文明,因而“春风不度玉门关”。而随着丝绸之路的千年延伸,伴着羌笛和驼铃的和谐交响,中华文明从这里走向世界,西方文化自这里融入东方,如今成了“一带一路”的关键节点,已经是“羌笛唱得杨柳舞,春风常驻玉门关”啦!(文/张明池)