半月谈丨银发力量:退休不褪色

清晨7点的深圳市宝安区凯旋城小区,晨曦为楼宇镀上一层暖光,年逾七旬的李富春已步履不停地开始每日巡查。作为社区党支部书记兼“老班长工作室”负责人,他奔波于396户居民的外墙维修现场,挨家沟通、全程监督,硬是将这项涉及多方利益、群众反映强烈的工程,做到了“零投诉”。

这位老党员的坚持,是宝安区数千名离退休党员干部和数万名外地来深“候鸟”老党员,在基层治理一线发光发热的生动缩影。

“归巢”管理,“候鸟”党员有作为

宝安区外来人口多,随迁老党员也多。为此,宝安通过流动党员结对联系和“双重管理”机制,为“候鸟”们一一“筑巢”,让老同志从“流动”变“融入”。

来自江西的符北瑞,2019年从金融系统退休后,为照顾子女孙辈来到深圳,带着一身管理经验与法律专长,一头扎进社区服务中。他成为社区长青老龄大学的“全能管家”:担任书法、绘画、民乐课程老师,为大家带来丰富的学习活动;定期提供法律咨询,细致化解居民邻里矛盾、解答养老政策疑问。

在众多志愿者的帮助下,长青老龄大学不仅成为长者陶冶情操的“文化乐园”,更发展成凝聚人心、服务社区的“关键阵地”。

攻坚克难,先锋身影显担当

“银发人才矩阵”不止活跃在琴棋书画里,还钻进基层治理的难题中。石岩罗租片区作为深圳地铁13号线中枢,前期征拆任务重、涉及利益主体多,不少居民对征拆心存抵触。曾任石岩村党支部书记的张锦雄,主动向社区党委“请战”。

揣着政策文件和规划图,张锦雄把生硬的条文“翻译”成家常话;面对居民对补偿的疑问,他掰着手指头,一笔一笔算清明细;遇到仍有顾虑的住户,他指着规划图,细细描绘未来的美好生活。30余次登门沟通之后,业主们终于放下顾虑,顺利完成复核测量与签约,罗租社区征拆任务100%完成,居民们亲切地称他为“永不褪色的红袖章”。

这样的温暖故事,在宝安还有很多。2024年,深圳大学收到一笔12万元的捐款,捐赠者是94岁的抗美援朝老兵孙熙涛。深知科技自立自强的重要性,孙熙涛拿出12万元,委托街道党组织交给深圳大学,要求以“特殊党费”的形式,资助3名技术领域专业的大一新生,撒播下科技报国的火种。

双城银辉,链接深港两地情

作为拥有千年历史的“深港文化之源”,宝安的老党员们不仅是本土发展的建设者、见证者,更成为深港双城情谊的“摆渡人”,在基层治理、文化传承、青年交融中架起连心桥。

曾担任西乡街道河西村党支部书记的林栋章,退休后把精力放在了助力港澳青年发展上。依托香港宝安西乡同乡会、西乡街道归国华侨联合会等平台,他成了港澳青年的“贴心顾问”,为找工作的青年引荐企业资源、对接生活服务,并向香港青年宣介政策,讲述大湾区发展机遇,把国家政策转化为青年们能触摸到的发展蓝图。

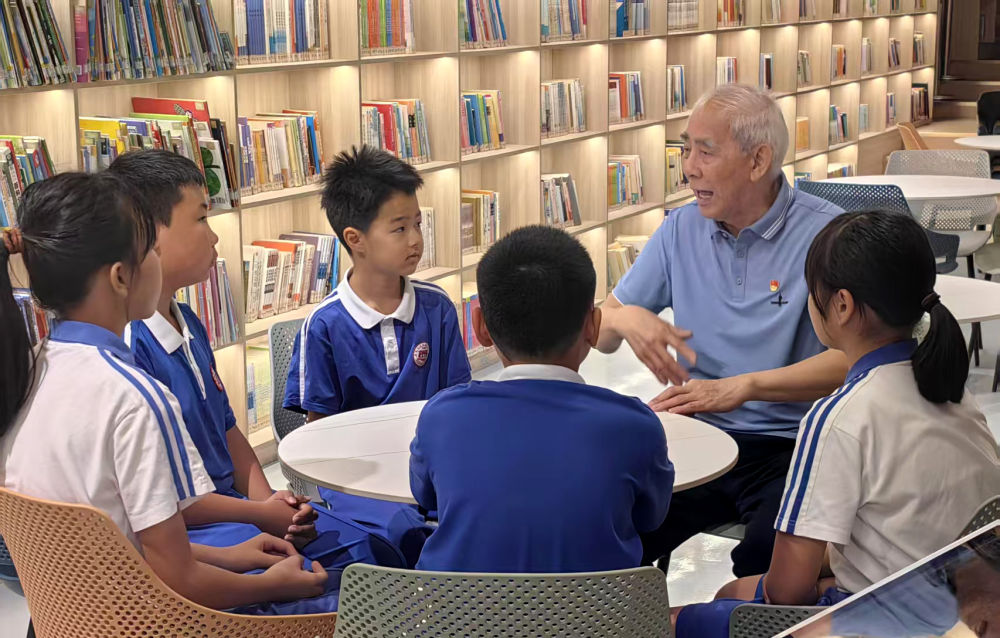

曾担任宝安区西乡街道河西村党支部书记的林栋章,向小学生开展红色教育

在福永街道塘尾社区,广东省级非物质文化遗产(醒狮)代表性传承人邓锦平退休后,也没闲着:担任社区老年协会会长、红白理事会成员,为居民调解矛盾、操办红白事,并协助联络侨界人士,帮助侨胞解决各类生活难题。

“群众需要时站出来,社区需要时顶上去,社会需要时冲在前。”宝安区委组织部老干部管理科科长林欢欢的话,道出了这群老党员的初心。在党组织的引领下,他们退休不褪色,把岁月沉淀的经验、满腔的热忱,化作基层治理中的红色银发力量。(半月谈记者 周科)